「外洋からのアクセスのしやすい港で夜に小魚ベイト(カタクチ・うるめ・トウゴロイワシ・キビナゴ)が漂い溜まっている」という状況や潮が動くタイミングなどの条件が整うと、実は青物が夜にルアーで反応して釣れるパターンがあります。

日中のように“回遊が一瞬で終わる”通常の青物の動きとは違い、夜はポイントに留まってくれる時間が長く、時合が続きやすいという意外なメリットもあります。

たにせん

たにせん地域差こそありますが、多くの釣り人が「青物は夜は釣れない」と思い込んでいるポイントほど、実はルアーを通すだけで夜の青物ゲームが成立することがあります。ここでは、私自身が夜に青物を継続して釣ってきた実体験を基に、効果的な狙い方や夜の青物に最強だと感じているルアーを紹介します。

夜でも青物がルアーで釣れる理由

アジやサバ、キビナゴのように夜間に岸寄りする小型魚と同じく、実は青物も気付かないうちに近くの堤防や磯へ接岸している可能性はあると考えて良いでしょう。

たにせん

たにせんプランクトンではなくベイトが大きくなる秋〜春の冷え込む時期は、真夜中に海へ耳を澄ませてパシャッというボイル音が聞こえるようなら、実はかなりの好機です。30cm以上の魚が入っている可能性も十分あります。

また、夜にシーバス狙いでルアーを通している最中に青物がかかり、「このポイントには夜も青物が入っている」と気づいた方も、実は意外と多いのではないでしょうか。

たにせん

たにせん当然ながら、ブリ系の青物もシーバスと同じように夜間に捕食行動をとっていても不思議ではありません。もし近くの漁港に常夜灯などの明かりがあり、イワシサイズのベイトが漂っているようなら、十分チャンスがあります。そんな状況では、ぜひ一度ルアーを通してみることをおすすめします。

夜は青物の釣り方は「ルアーのスロー巻き」で誘う

夜のブリ系青物は、日中のように猛スピードでベイトを追い回すのではなく、シーバスのように効率よく、ゆったりと泳ぐベイトを拾うように捕食しています。

ゆっくり浮遊しているベイトの合間に違う速度でルアーを通しても、フィッシュイーターは見向きもしません。あくまでもルアーをそのベイトに同調させる(紛れ込ませる)イメージが重要です。

たにせん

たにせん日中は同じルアーを見せ続けると途端に反応がなくなることがありますが、夜のこのパターンでは、ハードルアーをゆっくり通すだけでも素直に口を使ってくれます。

【実釣検証済み】夜の青物に効く最強ミノー

夜のルアー釣りで表層をふわりと漂うベイトにルアーを同調させたいなら、メタルジグやシンペンよりも、レンジをキープしやすくアピール力も高いミノーが最も適した選択になります。

最強ミノーその① 「セットアッパー」

デッドスローのただ巻きでもしっかりレンジをキープし、時折出る千鳥アクションがバイトを誘発してくれる「セットアッパー」は、夜の青物狙いでも非常に強いルアーです。

ロングリップが即座に水をかみ、ゆっくり巻いてもリップが抵抗を受けて「ブリブリ」と大きめにウォブンロール(尻尾を振る動き)をします。 表層から約1m〜2mの潜水レンジをキープしながらも安定したアピールが可能。

- ライムチャートコノシロ

→ 夜のド定番となる「チャート(黄色)」系は、街灯の光や月明かりを受けてボヤッと膨張して見えるため、魚から最も発見されやすい色の一つ。 - レーザーレッドヘッド

→ 夜釣りの王道カラー。頭の赤色が暗闇に馴染んで消え、白いボディだけが浮いているように見え、この明暗のコントラストが、魚の捕食スイッチが入りやすく実際に釣果に繋がる傾向が高い。 - ゴールドレインボー

→「ゴールド」は濁りに強いだけではなく、わずかな光でも乱反射するため、夜の常夜灯周りなどで強烈に効きます。

最強ミノーその②「ブローウィン」

またセットアッパーでも反応を得られない場合の切り札として、「食わせ」を重視するならブローウィンも私自信の中でも最強ルアーの一つとして圧倒的におすすめです。

セットアッパーよりは約1mほどさらに浅いレンジとなる50〜80cmの潜水で、セットアッパーのようなブリブリ感はなく、「ユラユラ」とした弱いローリング、あるいはS字のようなナチュラルな動きになります。

たにせん

たにせんブローウィンは青物だけでなくシーバスにも非常に強く、サーフではヒラメまで狙える万能ルアーです。私自身、このルアーだけで釣り場で人勝ちできた経験もあるほどで、信頼しているミノーのひとつです。

- ピンクキャンディホロ

理由:常夜灯の下ならホログラムが乱反射(フラッシング)し、ベイトフィッシュの鱗のようなキラメキを出します。小魚が逃げ惑うようなフラッシングでスイッチを入れます。 - チャートバックパール

理由:「パールベース」は、光を透過せずシルエットがくっきり出るため、暗闇でも魚が見つけやすいカラーです。派手すぎず地味すぎない、夜の万能カラー。さらに背中の「チャート(黄色)」が釣り人からの視認性も高い。 - レッドヘッド

→セットアッパー同様、夜のシルエット重視のカラーです。ホログラムが入っているため、わずかな光でキラッと光るフラッシング効果も期待でき、リアクションバイト(反射食い)を誘発しやすいです。

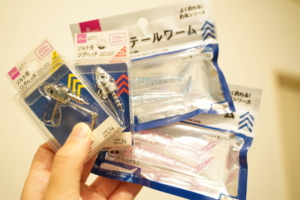

夜はシャッドテールワーム系のルアーも◎

シャッドテールワームなどは、10g以下のジグヘッドであれば表層を漂わせることは可能ですが、ミノーほどのアピール力はありません。

ただし、その場所に釣り人が多く、プレッシャーがかかっている場合は逆にワームの方が食いが良い場合もあります。

正確には青物の分類ではありませんが、ムツなどの深海にいる魚(タチウオやクロシビカマス)は夜になると餌を求め接岸をしてきます。

当然それらの魚はイワシの群れを探して回遊してくるので、そこをジグヘッド&ワームで狙い撃ちすることも可能です。

ジグヘッド+シャッドテールワームならダイソーがおすすめ。

夜のジギングで青物は釣れる?

夜にショアからメタルジグでブリ系の青物を狙うのは正直難しいという結論ですが、まったく釣れないわけではないと思っています。私自身は、今のところサバやタチウオまでが限界です。

夜のジギングでは、日中のような早巻きよりも、リフト&フォールでじっくり見せる誘いのほうが効果的です。タチウオ狙いのワインドに近いイメージでOKです。

たにせん

たにせん鉛ではなく亜鉛を使っているため、夜でもゆっくりとしたフォールで誘えるジークの「Zサーディン」は、個人的にもかなりおすすめのメタルジグです。

ジークのZサーディンやRサーディンでは日中であれば80cm超えのブリを釣った実績もあり、ショアからの飛距離も申し分ないです。

ただし、ショアからの夜のジギングではタチウオやサバなどの小型青物は反応を示してくれるものの、ブリ系の青物はなかなか反応してくれないです。

たにせん

たにせんブリ系の青物を夜に狙うなら、じっくり巻いて誘えるミノーやシンペンのほうが、結果的に反応が良いという結論です。

【参考】夜に青物(ブリ)をジギングで釣る例

夜にメタルジグを使ったジギングでブリ系を狙う場合、ショアからはなかなか厳しいですが、オフショアからであれば釣れる地域もあるようです。

動画を見てもらうと分かりますが、夜のメタルジグゲームは、日中のようなワンピッチジャークではなく、同じレンジをゆっくりとリフト&フォールさせるような釣り方になります。

このように、明るい時間帯と暗い場面ではアプローチが大きく変わります。夜の青物は高活性であっても、速い動きには「追わない」「追いつけない」といった要素が関係しているのかもしれません。

たにせん

たにせん普段の時合である朝マズメのように、青物(アジやカマスなどを除く)は明るくなってから速い動きにしっかりついてくるのが一般的です。そのため、夜の青物は根本的に狙い方が異なると考えておいたほうが良いでしょう。

【まとめ】夜に青物を狙うなら「ミノーやシンペンで表層を漂わす」

ここまで夜の青物攻略について解説してきましたが、結論を言えば、夜釣りで最も確率が高いのは「メタルジグ」ではなく「ミノー」もしくは「シンキングペンシル」による表層攻略です。

「見せて食わせる」ための滞空時間

昼間の青物は視覚で獲物を追うため、メタルジグの速い動き(リアクション)が有効です。しかし、視界が効かない夜、魚は動きの速いものを正確に捕らえることができません。

- メタルジグ: 止めるとすぐに沈んでしまうため、夜には速すぎて魚が追いつけない。

- ミノー: 「デッドスロー(超低速)」でもレンジ(深さ)をキープして泳ぎ続けることができる。

たにせん

たにせん特に先ほど紹介した「セットアッパー」や「ブローウィン」は、ゆっくり巻いてもアクションが破綻しないため、夜の活性が下がった青物には最強の武器となります。

夜の海は、朝マズメのような場所取り合戦もなく、大型が岸近くに寄ってくる可能性のある夢のあるフィールドです。しかし、道具の選択を間違えれば、魚がいるのに気づかれないまま終わってしまいます。

- 広範囲に波動で気づかせる「セットアッパー」

- 漂わせて違和感なく食わせる「ブローウィン」

この2つのミノーがあれば、夜にその場所に青物の回遊があれば釣りは成立します。

たにせん

たにせん「見えないから釣れない」ではなく、「見えないからこそ、ミノーで確実にアピールする」。これが夜の青物を攻略する最短ルートです。

コメント